経営は気合と根性!と言います。

ビジネスの成功を事後的に論理化しようとしても、現実の戦略の成功はせいぜい二割。公式の組み合わせや図表、経営理論によって自分の会社を経営しようとした人は少ない。セオリーでで経営は出来ない。

個々の打ち手は静止画で動画ではない。戦略は打ち手の繋がりが大切で、流れがあるストーリであることが重要。個々を真似ても静止画なので動くことはない。

アクションリストは戦略を作る部署の分業で分析的にやろうとして、静止画の羅列になる。

法則は今まで分析されたルールで他者も使える。戦略は他者と同じことをするわけではない。有用なパーツ程度と考えること。

テンプレートは実用するとテンプレート戦略論となりSWOT分析などのアナリシスに落ち込み、構成要素の因果関係や相互作用を隠してしまうので戦略とは呼べない。

ベストプラクティスは流行りであり過去であり、独自のストーリまで作れるか。独自性がないためにストーリーに説得力がない。

シミュレーションはただの確認作業。

ゲームの戦略論はプレーヤーを合理的に動かす考え方であり、ベストなスナップショットをつなぎ合わせたモノである。消費者を動かすテクニックに特化しており、まさにゲーム感覚で楽しむことであり、戦略とはことなる。

競争戦略とは、競争がある中で、いかにして他社よりも優れた収益を達成し、それを持続させるか、その基本的な手立てを示すもの。(全体戦略のような会社としてあるべき姿のようなことは本誌では紹介せず、戦略のなかでも競争に絞っている、競争というのは放置すると利益が出ない状態)

経済学者がいう完全競争をすると利益は出ないが、経済としては独占をせず競争しているので経済は回っていることになる。競争戦略は企業の間にある際にこだわることで利益を生む。

・SP(Strategic Positioning)

料理店でいうとシェフのレシピ。

他者と違った「こと」をする。

やる事とやらない事を明確にして、競争圧力を避けて利益を追求する。成長も大切だが競争圧力がないので利益を追求する事。選択さえ間違わなければ直ぐに着手でしき成功する可能性もあるが失敗した場合は直ぐに赤字化する。アメリカ企業に多い。

・OC(Organizational Capability)

料理店でいうと厨房の中。

他者と違った「もの」を作る。

自社でしか作れない商品、サービス、仕事の仕組みを考えること。作り上げるには時間がかかるが他者には真似しにくいサービス。成功すれば長く利益が得られる。失敗しても長く利益が得られているので失敗に気づきにくい。日本の企業に多い。

・WTP(Willingness To Pay)

顧客が支払いたい水準

WTP − C = P

WTPを獲得するためのコスト(C)を引いたものが根本的な利益(P)。

・ストーリーのある競争戦略

サッカーのようにパスが繋がりゴールまで実施すること。これがWTPにこだわったものとなる。

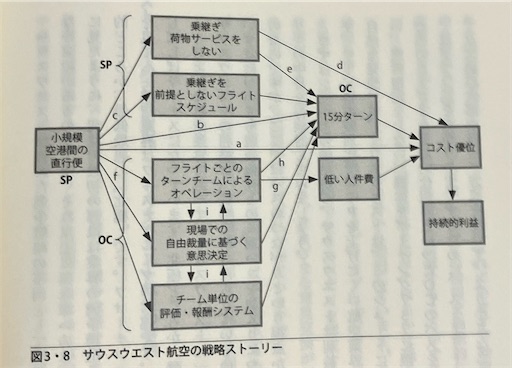

古典的な例としてサウスウエスト航空の例。

ハブ空港に各地から集まる乗客を乗せて各フライトの搭乗率を高める事でコストを安くする方法が一般的だが、サウスウエスト航空はハブ空港(ハブ・アンド・スポーク方式)は使わず、小規模の空港間の直行便を使い、小都市のあまり混雑しない空港や大都市でも相対的に小さな二次空港を使う事で、空港のゲート使用料や着陸経費がハブ空港の半分から三分の一ですむ。「15分ターン」というゲート到着から乗客が降り、機内の清掃と燃料補給、荷物の出し入れ、機体の検査、乗客搭乗から離陸の時間を短縮する事を徹底。ボーイング737のみとしたので点検もオペレーションも全て統一化され、国内線は機内食を廃止して飲み物とスナック、座席指定はしないなど(客は早く来て良い席を押さえる)SPとOCが合致した事例。真実の瞬間の裏側にはこのようなストーリーがあるんですね。

・完全なストーリーはない

サウスウエスト航空もストーリーの原型はあったが、コスト的にハブ空港が使えなかったから、仕方なく小規模空港でのやり取りをしただけであり、そこから期待を絞る、機内食をしない、座席指定をしない、15分ターンを作るなどを作り上げた。ストーリーを実行する上で企業は多くの脅威を乗り越えて成功を遂げており、ストーリーも大枠の原型があってそこから「結果的に」作り上がったものである。最初から完璧なストーリーはない。

・ストーリーは出来上がっていない

Amazonのストーリーの原型に「自社在庫」はない。いくつかの大きな変化によって、決定的に重要な要素である社内在庫が加わった。

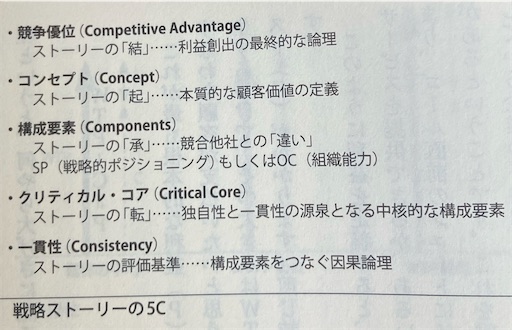

戦略ストーリーの5つのC

・競争優位(Competitive advantage)

長期利益というゴールに向かって最後に放つシュート

・他者との違い(Components)

ストーリーはゴールに向かって他者との違いを因果関係でつなげたもの

・一貫性(Consistency)

ストーリーの筋の良さと因果関係

・コンセプト(Concept)

・クルティカルコア(Critical core)

・コンセプトはニーズではない

お客様の声はあくまでもニーズであり、競争戦略のコンセプトを作成する上では必要でない。コンセプトはストーリーの起点であり、お客様の声(つまり表面的に出てきた意見)だけではなく、お客様をじっくり観察すること。そして、自分の頭でしっかりと考えて商品コンセプトを見つけるしかない。任天堂の宮本茂は、営業の意見には耳を傾けず、東京で仕事をせず京都という都心とは離れた場所で情報に惑わされず商品開発を行った。スターバックスの「第三の場所」サウスウエスト航空の「空飛ぶバス」のようなコンセプトは、じっくり考えて出る事。アスクルの「久美子さん」が本当に困っていることを想像して、明日来る、を実現する事。飲食店は客席が多く倉庫は小さい。備品は必要な分だけストックしたい。明日来るアスクルにお願いをする。コンビニは一人暮らしの冷蔵庫という感覚。コンビニの売りは元々24時間営業という時間勝負だけだったが、公共料金の支払いや宅配便サービスなど、人によってもらう事に価値を見出し、定価でもついで買いを実現することが出来た。

・クルティカルコア

その部分だけに注目すると非合理であり、競合は模倣は避けるのが一般的であるが、そのキラーパスによって他のパスが繋がりゴールに導くものである。

スターバックスのコンセプト「第三の場所」のクルティカルコアは直営店。コスト高で非合理だが、人の教育、場所の確保(六本木ヒルズに三か所も作らない)、メニューなどゆったり30分くつろぐ事を実現する。FCは利益優先で10分で追い出すオペにする。

サウスウエスト航空は「空飛ぶバス」がコンセプトであることに対し、クルティカルコアはハブ空港に頼らない二拠点を結ぶ運行である。ハブにしなかったから、ハブ空港利用料も抑えたし、一種類の飛行機、オペレーションの改善など全てのパスの起点となっている。

Amazonは膨大な流通、アスクルはエージェント利用、マブチモーターはモーターの標準化。

→全て一見非合理なので、全体として合理化されているのに気づくのか遅れ他者と差をつけることができる。真似をしようとしても非合理な箇所は真似しないので結局負けてしまう。シアトルズコーヒーやデルの直販モデルを真似たIBMが負けたのも同じ(デルのクルティカルコアは自社生産、中国などの安い拠点で作らない)細部を真似ても地方のコギャルと同じで表側だけ真似をしているだけで、本質がわかっていないので真似が過剰になる。地方のコギャルが渋谷のコギャルよりも派手なのはそれ。

・ガリバーは全て「買取専門」

買取専門のコンセプトをコスト優位に結実させるため大型展示場での販売はしない、一定期間の在庫は持たない、業界経験のあるオーナーをフランチャイジーにしないなど何をしないかをトレードオフした。クルティカルコアも買取専門でバイサイドに軸足を置けば、小売りでの売り残りが無くなり、標準化された査定が本社一括で可能。現場ノウハウは必要ないので急速なFC拡大もできる。出張査定も可能。買取台数を短期間で伸ばすことによりコストを下げることが出来る。小売は利益が高いので、利益の低いオークションに出すことは一見非合理で合っても、在庫コストや経験者による無駄な高い買取(実質の値引き)は起こらない。ガリバーは自らオークションサイトを運営して、週に一度出すだけで、売れなければオークションに流すという希少性から在庫回転率を更に高めた。

・骨法とは、あらゆるジャンルに共通した原理原則

・骨法その1

エンディングから考える

競争戦略のストーリーにおいて重要なのはコンセプト。コンセプトに始まりコンセプトに終わる。コンセプトがしっかりしていれば、行き詰まった時もコンセプトに立ち戻ることが出来る。なぜ?にこだわること。どのようにを大切にすると、なぜ?がないのでコンセプトのないストーリーとなる。コンセプトはエンディングでもある。

・骨法その2

普通の人々の本性を直視する

尖った人のニッチを狙うのではなく、ビジネスにするには普通の人々を念頭に置き「今そこにある価値」を提供すること。将来のニーズを先取りする必要はない。人間の本性を見据えること。

「言われたら確実にそそられるけど、言われるまでは誰も気づいていない」これが最高のコンセプト。

・骨法その3

悲観主義で論理を詰める

ひとたびコンセプトを固めたら、コンセプトについては楽観主義であるべき。どうにかなるさ、は、どうにもならない。

悲観主義は弱者の論理。1980年代の音楽シーンは渡辺プロダクションが全てを握っていた。日本テレビはNTV紅白歌のベストテンという番組をやっていたが、他局で同じ曜日同じ時間にナベプロの音楽番組が開始された。ナベプロを使えなくなった井原高忠プロデューサーはナベプロ社長にお願いするも時間をずらせと聞き入れてもらえられず、番組の構成を変えた。「スター誕生」という新人発掘番組を打ち立て、ナベプロ以外のプロダクションに協力を仰ぎ、スターになった人を分配することにした。その歌手は日テレのあらゆる番組に出演し、日本テレビ音楽祭では日テレに貢献をした歌手を表彰する仕組みを作った(レコード販売数は関係なく)。弱者の理論から成功した井原高忠は伝説となった。

弱者の理論とは、一撃で勝負がつく「飛び道具」や「必殺技」ではなく、打ち手をつないでいく因果論理の一貫性こそが競争優位の源泉である。将棋の大山名人は「誰も私の将棋を真似できなかった、まねされるような強さは本物ではない」。いかにも強いというものを感じさせないが、終わってみると勝っている。相手を一つひとつ封じていく。相手に強さを感じさせないのが真の戦略家。

・骨法その4

物事が起こる順序にこだわる

ストーリーの戦略論は、ビジネスモデルが戦略の構成要素の空間的な配置形態に焦点を合わせていることに対して、戦略ストーリーは打ち手の時間的展開に注目している。構成要素の流れや動きを捉え、ストーリーの原型を固めることで時間展開の中でストーリーを徐々に練り上げること。

骨法その5

過去から未来を想像する

将来は誰にもわからないが、戦略は長期的に考えなければならない。

スターバックスの第三の場所は、仕事で上がったテンションを下げるため、家庭に持ち込まないために利用するお客さんだとした場合、アルコールを出す選択肢もあります。ただ、スターバックスの第三の場所は本を読みながら静かな空間でゆっくりくつろぐことです。アルコールがあると、実現可能かということです。ストーリとフィットしない打ち手はしないこと。

連続的な進化の結果であるが、スターバックス、デル、マブチモーターは強く太いストーリーで長期にわたって成功した。ただ、成長の限界に差し掛かっているかもしれません。その場合は「革命」する。今までのストーリーを捨てて、ストーリーの全面書き換えを行う。これは究極の難問でもあります。ただし、同じストーリーが何十年も続くのか?という疑問も持ち、次の長期利益を考える必要もある。窮屈なストーリーの方が汎用的なものより長く続く可能性はある。

骨法その6

失敗を避けようとしない

とんなに秀逸なストーリーでも、それが成功するか誰にもわかりません。まずは実験して失敗すれば修正すれば良い。そして失敗の正体に気づくこと。何故失敗したのかを分析することで本物の戦略になる。

吉越幸一郎(元トリンプ社長)は「閉店会議」を実施し、撤退ラインを決めている。ある意味失敗を認め、はいここまでと覚悟を決める必要がある。

ストーリーは失敗を避けるためにあるのではない。失敗を経験してストーリーが強くなる。ガリバーも一度買取専門は失敗している。その時は期待していたスピードで買い取った車をオークションでさばけなかったから。当時のオークションの会場数や規模の問題をクリアできればストーリーは動くと確信して待ったことだ。

骨法その7

賢者の盲点を衝く

トヨタは「カイゼン」「ジャストインタイム」て有名だが、当時世界の賢者からは、同種の作業をまとめて処理して効率を上げるバッチ方式が全くできていない。分業による専門化と規模の経済の利点を全く理解していない。仕掛かり在庫を極小化するための小ロット生産や並行処理を多用する工場を見ての発言だが、賢者も見誤ったようだ。何故を繰り返すことで、常識が非常識となり、その非常識をやめて、非合理の中に全体的な合理的なものを見つけると全てがつながる。

骨法その8

競合他社に対してオープンに構える

自らのストーリーに自信があれば競合他社を機にする必要は全くない

骨法その9

抽象化で本質を掴む

具体的な話は現場を経験していない人にはわかりにくいため、場合によっては抽象度を高めて伝える。内容の具体はわからなくても本質が伝わるからだ。抽象度を高めれば汎用的な知見を手に入れる可能性が高まるからだ。

骨法その10

思わず人に話したくなる話をする

→全てはこれに尽きると思います

#メーカー営業目線

#NIer目線

#テレビ番組制作目線

#広告代理店営業目線

#広告代理店プランナー目線

#マーケッター目線

#元YKK

#元ネットマークス

#元テレビ番組制作

#元三井物産のスタートアップ

#元ADK